目次

一般的な外壁タイルの浮き率は全体の2~3%

タイルが浮く原因は、経年劣化または施工時の不具合です。

一般的な外壁タイルの浮き率は、健全な施工がされたマンションなら1回目の大規模修繕のタイミング(竣工後12~15年)で2~3%程度はやむを得ません。

一方、同時期に2~3%を大幅に超える割合でタイルが浮いているなら施工時の不具合の可能性が濃厚と言えます。

ちなみに、経年劣化や施工時の不具合があった上で大きな地震が起きると揺れがタイル浮きの決定打になることはありますが、地震だけが原因でタイルが浮く訳ではありません。

BELCA基準の浮き率0.6%とは

長期的に適切な維持保全がなされている建築物を表彰するロングライフビル推進協会の「BELCA」では、外壁タイルの修繕計画などを策定する際の目安として、タイルの浮き率を「0.6%/年」と公表しています。

裁判上で和解をする際に、BELCA基準の浮き率を採用して損害額の計算をするケースがあります。経年劣化率が小さいほうが管理組合にとって有利となるのですが、BELCA基準の浮き率には施工不良による浮き率も含まれます。裁判によっては、施工不良を除いたデータから計算した浮き率を根拠に反論する必要があるでしょう。<h2>外壁タイルの浮き(瑕疵)の保証や法的責任を追及できる期間</h2>

外壁タイルの浮きや剥落は、以下のように保証期間や法的責任を追及できる期間が変わってきます。

・2年または5年はアフターサービスで保証

・10年目までは「瑕疵担保責任(現契約不適合責任)」

・20年目までは「不法行為責任」

2年または5年はアフターサービスで保証

マンションが竣工引き渡しから2年または5年以内(マンションにより異なります)ならアフターサービス期間で無償対応してくれるケースがほとんどです。

対応してもらえる不具合の内容については、アフターサービス規準書で確認できます。築浅マンションの管理組合は、このアフターサービス期間を逃さず活用してください。

10年目までは「瑕疵担保責任(現契約不適合責任)」

アフターサービス期間が終了し10年目以内に外壁タイルの不具合が見つかった場合は、タイルの浮きの原因が施工時の不具合にあること証明できるかがポイントです。証明できれば、契約不適合責任で法的追及できます。

契約不適合責任とは、目的物の種類・数量・品質が契約内容と相違している時に発生する公的責任(外壁タイルの浮きは品質)で2020年4月に「瑕疵担保責任」から改正されました。

20年目までは「不法行為責任」

10年目を超え20年目までは不法行為責任で費用負担を交渉できます。

ただし、10年目を超えると経年劣化が進み、タイルの浮きの原因が劣化によるものなのか施工時の不具合によるものなのかの判断がより一層難しくなるため、交渉が難航することが予想できます。売主や施工会社に全額負担してもらえるのは稀なケースだと捉えてください。

20年を超えると法的責任を問うのは困難

竣工引き渡しから20年を超えた場合、売主や施工会社に法的責任を問うのは大変困難です。

管理組合が費用を負担しなければいけないケースがほとんどになるため、今後の会計や修繕積立金に影響を及ぼす大きなコストが発生することもあります。おかしいと思ったら見過ごすことなく早期に調査しましょう。

外壁タイルの浮きの瑕疵責任に関する判例

ここからは、実際の外壁タイル浮きの瑕疵責任に関する判例と、そこから読み取れる今後の傾向を紹介します。

2011年7月21日最高裁の判例からみる不法行為責任の要件

2011年7月21日の最高裁の判例によると「建物の構造耐力に関わらない瑕疵であっても、これを放置した場合に、例えば、外壁が剥落して通行人の上に落下したり、開口部、ベランダ、階段等の瑕疵により建物の利用者が転落したりするなどして人身被害につながる危険があるときや、漏水、有害物質の発生等により建物の利用者の健康や財産が損なわれる危険があるときには、建物としての基本的な安全性を損なう瑕疵に該当する」と基準を提示しました。

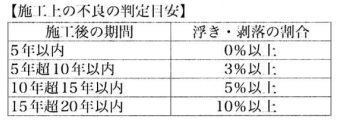

つまり、外壁タイルの浮きが建物としての基本的な安全性を損なう場合は瑕疵に該当し、そこに故意または過失があったかが不法行為責任を問えるかの争点になります。判断材料の1つとして以下の浮き率に加え、故意を裏付ける事実が必要です。

出典:大阪民事実務研究会「外壁タイルの瑕疵と施工者の責任 髙嶋 卓 大阪地方裁判所判事」

2018年2月14日大阪地方裁判所の判決

2018年2月14日の大阪地方裁判所のケースは、鉄筋コンクリート造のモルタル下地張りでタイル施工の事務所ビルが築5年8か月で大量のタイルの浮きが発覚したものです。

裁判官は被告が生じさせた浮き率を7.4%と認定し、浮きの発生原因を特定できなくても浮き率で施工不良があったと推認して、被告の過失は重大とし損害賠償を命じました。

これまでは外壁タイルの浮きの原因(故意過失の裏付け)の特定が困難なため解決が難しいケースも多くありましたが、浮き率だけで施工不良を推認することが一般的になればタイルの浮きの法的責任が認められやすくなるはずです。

外壁タイルの瑕疵を見逃せば大規模修繕と同額の費用負担に

外壁タイルの不具合というと大事に聞こえないかもしれませんが、実際に掛かる費用は一般的な認識よりも大きく、不具合の程度によっては大規模修繕と同程度の金額が掛かる可能性もあります。

1棟40戸程度の投資用マンションで考えた場合、大規模修繕時と同じく足場を組み外壁タイルを修繕する必要があるため、費用は3500~4000万円程度となるケースも少なくありません。

これは1世帯あたり90~100万円程度の負担になり、12~15年ごとに行われる大規模修繕工事1回分と同程度の費用となります。

もし、外壁タイルの施工不良を見過ごしたままアフターサービス期間を過ぎてしまった場合、施工会社の責任にもかかわらず多額の費用を管理組合が負担することになるかもしれないのです。さらに、タイルの浮きの原因を特定せずに補修すると将来的に同じような不具合が起きる可能性もあります。

浮きや剥落など外壁タイルの瑕疵が多い理由

さくら事務所が手がけた2019~2023年の事例の統計では、2007年と2008年に竣工したマンションの外壁タイル剥落や浮きが目立つことが判明しました。

その時期は、日本のマンション竣工数がピークを迎えたタイミングで、慢性的な職人不足や十分な工期を設けないまま建設することを余儀なくされたマンションが多く、結果的に施工時の不具合に繋がっていると考えられます。

外壁タイルの瑕疵などの不具合は、単純に施工会社だけに落ち度があるわけではなく、こうした社会情勢が背景にあります。施工時の不具合はないはずと過信せずに、気になることがあれば、早期解決し被害を最小限におさえることが大切です。

外壁タイルの瑕疵調査は第三者の専門家の存在が不可欠

外壁タイルの保証期間や法的責任できる期間は、マンションの竣工引き渡しから何年経過しているかで大きく変わります。アフターサービス期間内に不具合を発見し対応してもらうことが最もおすすめですが、それ以降でも早めに調査して責任の所在を正しく判断し、然るべき修繕を行いましょう。

しかし、そもそもマンションの瑕疵・施工不良は発見すること自体が難しいという課題もあります。

そこで、さくら事務所ではマンションの瑕疵・施工不良に関するお悩みについて、第三者のプロの視点から調査・アドバイスいたします。

課題の発見、解決までのご提案、関係者との調整、さらには将来のマンション売買を見据えた対応までバックアップも可能です。ぜひ一度ご相談ください!

以下の動画でも、外壁タイルの瑕疵について詳しく解説しています。是非ご覧ください。