長期修繕計画は30年程度の期間で設定されているのが一般的です。しかし、昨今コスト削減の観点から、大規模修繕工事の長周期化が注目されるようになり、長期修繕計画も60年程度の超長期で設定するマンションが出てきています。

そこで本記事では、60年の長期修繕計画における大規模修繕工事の長周期化の効果について、事例を交えながら解説します。

大規模修繕工事の長周期化を実現するためにできることも紹介するため、修繕周期や計画の見直しを検討している方は、ぜひ参考にしてください。

目次

計画期間と工事周期の現状

現状、長期修繕計画は30年程度で設定されているケースが多いです。

これは、国土交通省の長期修繕計画ガイドラインで、計画期間について「30年以上で、かつ大規模修繕工事が2回含まれる期間以上とします」と記載されていることが影響していると考えられます。

大規模修繕工事に関しては、12年前後で実施するのが一般的です。国土交通省「令和3年度マンション大規模修繕工事に関する実態調査」によると、全体の約7割が12~15年の周期で大規模修繕工事を実施していることもわかっています。

参照:国土交通省「令和3年度マンション大規模修繕工事に関する実態調査」

大規模修繕工事は長周期化がトレンド

昨今の物価高騰による深刻な修繕積立金不足や、大手管理会社が長周期化プランをリリースしたことなどが足がかりとなり、大規模修繕工事の長周期化が注目されるようになりました。

長周期化すると工事のトータル回数を減らせるため、大幅な修繕コスト削減を図れるだけでなく、管理組合の時間的拘束や心理的負担・工事期間中の居住者の負担も軽減できます。

さくら事務所は、2015年頃からいち早く大規模修繕工事の長周期化に取り組んでいました。当初は長周期化を実現できる会社はごく僅かでしたが、ここ数年で風潮が大きく変わってきています。

【大規模修繕工事の長周期化の動向】

| 年代 | 動向 |

| ~2017年頃 | 長周期化仕様の工事は技術的に可能でも、積極的に提案するコンサルティング会社や施工会社が少数派だった |

| 2018~2019年頃 | 独自路線を模索する施工会社が徐々に増加し、長周期化を前向きに提案する施工会社が増えた

※大手管理会社が長周期化プランをリリース |

| 2020年以降 | 一部の施工会社を除き、長周期化の要望に対応できることが一般的になる

※長周期化を標榜するコンサルティング会社や設計事務所が増加 |

下記動画でも大規模修繕工事の長周期化について解説しているので参考にしてください。

マンション大規模修繕工事のトレンド!修繕周期は長周期化できます

長期修繕計画も60年の超長期を推奨する理由

さくら事務所では大規模修繕工事の長周期化だけでなく、長期修繕計画も、60年程度までの超長期で設定することを推奨しています。

理由は以下のとおりです。

・30年を超えてから必要になる修繕を含めて計画を立てられる

・大規模修繕の長周期によるコスト削減効果が可視化できる

詳しく紹介します。

30年を超えてから必要になる修繕を含めて計画を立てられる

60年で修繕計画を立てると適正な修繕積立金を算出できるため、資金不足に陥りにくくなります。

なぜなら、マンションは30年で寿命を迎えるわけではないからです。実は築30~40年頃には、エレベーターや機械式駐車場のリニューアルなど千万単位でお金がかかる工事が控えています。

30年の長期修繕計画ではこれらの費用が想定されていないケースが多いため、これまで順調だった資金計画も30年を超えた途端、資金不足に陥ってしまうのです。

大規模修繕の長周期によるコスト削減効果が可視化できる

60年程度で長期修繕計画を立てると、大規模修繕工事を長周期化した際のコスト削減効果を可視化できます。

大規模修繕工事を長周期化する場合、高耐久な工事が必要になるため、工事1回にかかる費用は長周期化しない場合よりも高額です。

30年程度の計画期間では、コスト削減どころか修繕費用が高く感じてしまいます。

大規模修繕工事の長周期化は、工事のトータル回数を減らせるため、60年程度の超長期で総工事費を算出することで、コスト削減効果が見えてきます。

【事例紹介】大規模修繕の長周期化による効果

大規模修繕工事を長周期化するためには、高耐久な工事にする必要があるなど、通常の工事よりもコストがかかることもあります。

しかし、そういったコストを差し引いても長周期化したほうが費用的なメリットは大きいです。

ここでは、大規模修繕工事の長周期化にかかる費用の目安と、12年周期と18年周期でどれほど修繕費用の差があるのか、事例をもとに紹介します。

大規模修繕の長周期化にかかる費用

大規模修繕工事を長周期化するにあたり、避けられないのが高耐久な工事です。高耐久化するための工事費は、通常よりも10~15%増が目安になります。

また工事と工事の間(8~10年)に中間メンテナンスが必要です。ただし中間メンテナンスは足場を架けずに行うため、劣化状況にもよりますが、大規模修繕工事費の1割程度で済みます。

12年周期と18年周期における60年間の修繕費用の差

ここでは修繕費用の事例を見ていきましょう。

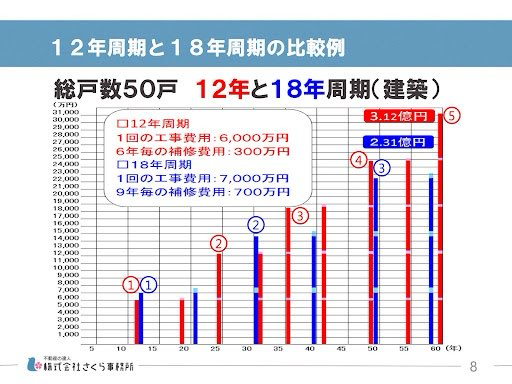

下記グラフの赤い棒は12年周期、青い棒は18年周期の修繕費用の累計を表しています。棒の上の数字は大規模修繕工事の回数で、回数が記載されていない年は中間メンテナンス(補修)費用が加算された年です。

60年経過後の修繕費用は、12年周期は5回目の大規模修繕工事を終えており累計3.12億円、18年周期は3回目の大規模修繕工事後の中間メンテナンスを終え、累計2.31億円です。

60年間で見ると18年周期の方が8,100万円のコストを削減できています。工事回数を減らすことで大きく変わってくるのが足場仮設費です。

一般的なマンションでは、仮設工事(足場)費用は大規模修繕の総工事費のうち約15~20%程度、小規模マンションや15階建てを超える場合はさらに割高になります。超高層マンション(タワマン)では25~30%になることも。

足場仮設費が高額になりやすいマンションほど、大規模修繕工事の長周期化による効果があります。

大規模修繕を長周期化するために必要なこと

大規模修繕工事を長周期化するためには、以下4つが大切になります。

・新築施工時の不備を解消する

・高耐久工事を取り入れる

・建物のウィークポイントを改善する工事をする

・複数の会社に長周期化の仕様を提案してもらう

順に見ていきましょう。

新築施工時の不備を解消する

新築施工時に不備を見逃していると、早い段階で工事が必要になってしまい、長周期化が現実的でなくなります。

築年数がまだ浅い場合は、マンションのアフターサービスを活用できる可能性があります。管理組合の負担なしで直せる部分をすべて直しておくのが理想です。

アフターサービスの年数や範囲は施工会社によって異なりますが、下記記事で一般的な内容についてまとめているので、ぜひ参考にしてください。

またさくら事務所ではアフターサービスを最大限に活用するための共用部チェックを実施していますので、アフターサービス期間内の方はお気軽にご相談ください。

高耐久工事を取り入れる

大規模修繕工事の長周期化に欠かせないのが、高耐久な工法や部材を用いた工事です。耐用年数や保証期間が長い防水工事や塗装工事などを取り入れましょう。

たとえばノーメンテナンスで30年の保証が受けられる防水工事があったり、12~15年程度の耐久性を期待できるシーリング材があったりします。

手ごろな価格で高耐久な塗料も多く普及してきているため、耐用年数を意識してどのような工事にするか検討しましょう。

建物のウィークポイントを改善する工事をする

建物のウィークポイントを把握して改善することも、長周期化に繋がります。

たとえば、立地などにより汚れやすい外壁面がある場合、同じ塗料で塗り直してもすぐにまた汚れが気になる状態になるでしょう。

その場合、汚れが付きにくい塗料を使うなど、場当たり的な対処ではなく問題を繰り返さないようにする工夫が必要です。

ウィークポイントはマンションによって異なります。原因と対処法を突き詰めて、問題を根本から解決できる工事にしましょう。

複数の会社に長周期化の仕様を提案してもらう

長周期化の仕様は複数の会社に提案してもらいましょう。

長周期化に対応できる設計事務所やコンサルティング会社は増えているため、希望すると長周期化の仕様を提案してもらえます。しかし、長周期化はまだまだスタートラインに立ったばかりです。

スタンダードな仕様があるわけではないため、複数の会社のさまざまな長周期化の仕様や考え方を見ることで、管理組合にとってベストな仕様を選択できます。

さくら事務所では工事の仕様から提案してもらう大規模修繕工事の進め方「プロポーザル方式」を推奨しています。プロポーザル方式では、書類審査や面談を通過した施工会社約3社に、標準仕様と高耐久仕様など複数案を提出してもらい、予算と仕様のバランスを比較検討しながら、施工会社をお選びいただくことができます。

施工会社に質問しながら検討できますし、マンションの大規模修繕工事に精通した、さくら事務所のコンサルタントが、管理組合様の立場に立って施工会社選びをサポートいたしますので、大規模修繕工事の発注方式から見直したい方は、ご活用ください。

修繕コストの削減は「60年の長期修繕計画」と「大規模修繕の長周期化」がカギ

マンションの長期修繕計画は30年で組むのが主流でしたが、近年は60年程度の長い期間で計画を立てるマンションも増えてきています。大規模修繕工事の長周期化によるコスト削減がトレンドになっていることが、超長期で修繕計画を立てる要因のひとつです。

大規模修繕工事の周期を12年から18年に延ばすと、60年間で約8,100万円の削減効果があり、工事回数減による足場仮設費や組合員の負担軽減も実現します。

長周期化を目指すためには、高耐久工事や新築時の施工不具合の解消、ウィークポイントの改善が不可欠です。

さくら事務所では、大規模修繕工事に向けた建物劣化診断で工事の優先順位や実施すべきタイミングをアドバイス可能です。すでに高耐久工事で施工されているにもかかわらず、見逃され、通常の周期で工事している(工事が計画されている)ケースも多々あります。

さくら事務所では、劣化診断や長期修繕計画の見直しを通して、大切な修繕積立金の使い方を改めるサポートをしているので、計画に不安がある方や資金不足にお悩みの方はぜひご活用ください。

以下の動画でも詳しく解説していますので、是非ご覧ください。