昨今、地震や豪雨などの災害が頻発しており、マンションとしての対策が重要視されています。防災対策は居住者個人でできるものもありますが、管理組合として備えておくべきことも多いです。

本記事では、マンション管理組合のための防災対策や居住者に周知しておく災害時のルールなどを紹介します。

いざという時に最低限の生活を守れる、災害に強いマンションにするために、今一度、管理組合で防災対策を見直しましょう。

目次

マンション管理組合の防災対策の必要性

まず、マンションで災害が起きたときに予想される被害について把握しておきましょう。

ここでは将来発生する大地震の可能性や昨今の災害レベルの豪雨の発生状況を踏まえて、マンションでどのような被害が想定されるのか、防災対策の必要性を解説します。

地震による被害

日本は地震大国です。国土交通省の「河川データブック」によると、実際に、2011~2023年に発生したマグニチュード6以上の地震のうち、16.3%が日本付近で発生しています。

また、令和7年5月に発表されている気象庁「南海トラフ地震関連解説情報」では、30年以内にマグニチュード8~9クラスの南海トラフ沿いの大規模地震が発生する確率は80%程度と予測されており、切迫性の高い状況です。

参照:気象庁「南海トラフ地震」

【マンションで想定される被害】

・停電 ~エレベーターが動かない、お湯が出ない(オール電化の場合)

・断水~トイレやお風呂が使えない

・断ガス~ガスコンロやお湯、暖房機器が使えない

・通信不通~携帯電話、インターネットが使えない

1週間以上はライフラインが途絶えると考えておきましょう。

下記記事では、マンションの震災対策について詳しく紹介していますので、参考にしてください。

【重要 / 防災】マンションに住むすべての方へ 自分は災害に遭遇しないと思っていませんか?

豪雨による被害

国土交通省の「水害リポート2024」によると、2015~2024年の10年間の豪雨(時間雨量50mm以上)平均回数は、1976~1985年までの10年間と比べ約1.5倍に増加していることがわかっています。

豪雨の場合は、河川が増水し堤防から溢れたり堤防が決壊したりすることで発生する浸水や、下水道などの排水処理が間に合わずマンホールから水が溢れ出る内水氾濫による被害が考えられます。

【マンションで想定される被害】

・機械室が浸水し電気が使えなくなる

・エレベーターのシャフトに水が入りエレベーターが動かなくなる

・機械式駐車場の地下部分、エントランスや1階部分が水没する

マンションの2階以上にお住まいの方は、豪雨による被害をあまり心配していないかもしれません。しかし、機械室やエレベーターが使えなくなるとライフラインにも大きく影響してきます。

下記動画では、マンションの水害対策について紹介していますので参考にしてください。

マンション管理組合の防災対策

地震や豪雨などに備えて、マンションの管理組合で行うべき防災対策を紹介します。

以下の順に対策しましょう。

(1)マンションの災害リスクを知る

(2)リスクに応じた備えを検討する

(3)防災倉庫を整備する

(4)防災マニュアルを作成し訓練する

ひとつずつ解説します。

(1)マンションの災害リスクを知る

地震ハザードマップや洪水(内水)ハザードマップでマンションのあるエリアの災害リスクを調べます。ハザードマップでは、予想される最大震度・液状化の起こりやすさ・浸水の可能性がある深さなどがわかります。

マンションの仕様から災害リスクを知ることも大切です。以下のようなマンションは注意しましょう。

【地震の影響を受けやすい】

・旧耐震基準(1981年5月31日以前に建築確認を受けたマンション)

・マンションの形状が四角ではなくL字型やT字型

・1階部分にピロティの駐車場がある

【水害を受けやすい】

・機械室が地下や1階にある

・エントランスが半地下になっている

・機械式駐車場の地下段

自分のマンションではどの部分にどのような被害を受ける可能性が高いのか把握しておきましょう。

(2)リスクに応じた備え(物理的な)を検討する

マンションの災害リスクを把握できれば、どのような対策が必要か見えてきます。以下は具体的な備えの一例です。

・耐震診断を行い、耐震補強工事を行う

・機械室の位置を変える、浸水しない箱に入れる

・止水板(シート)、止水ドア、土のうで水の浸入を防ぐ

・水災保険や火災保険に加入する

一度にすべてを行うのは難しいため、マンションの災害リスクを踏まえて優先順位が高いと思われることから始めましょう。

(3)防災倉庫を整備する

防災倉庫を整備することも大切です。基本的に食料や備品類は各居住者で備えてもらう必要がありますが、管理組合の防災倉庫でも最低限のアイテムを保管しておきましょう。

保管しておく飲料水や食料は3日分が目安です。そのほか発電機・トランシーバー・簡易トイレ・ヘルメット・工具・懐中電灯・包帯など、日常生活では馴染みがなく各家庭で備えていないような備品を常備しておくとよいでしょう。

飲料水や食べ物は賞味期限が切れていないか、備品はきちんと使える状態になっているか定期的に点検してください。

また防災倉庫が1階にある場合は、浸水被害を受ける危険性があるため上階への移動も検討しましょう。

(4)防災マニュアルを作成し訓練する

災害発生時の避難経路や避難場所・災害時の行動・備蓄品の量や種類などを記載して、災害発生時に適切な行動をとれるようにするために、防災マニュアルを作成しましょう。

また災害時に使える居住者名簿も作成してください。多くのマンションでは管理会社が所有者名簿を保有していますが、個人情報保護の観点から管理組合では直接的に使えないケースが多いです。

居住者名簿は「災害時以外は利用不可」とし、紙媒体で作成することをおすすめします。

防災マニュアルに基づいた定期的な防災訓練も大事です。屋内消火栓の使い方や止水版の設置方法、浸水防止のための地下駐車場の移動方法など、より実務的な要素を取り入れて、有意義な訓練になるように心掛けましょう。

マンションでの震災時は在宅避難が原則

マンションで地震が発生した際は、原則「在宅避難」です。ここでは在宅避難する際の2つのポイントを紹介します。

・災害時のルールを居住者に周知する

・各住戸で飲料水・食料・備品類を備えてもらう

詳しく解説します。

災害時のルールを居住者に周知する

災害発生時にも落ち着いて行動できるように、居住者へ災害時のルールを日ごろから周知しておきましょう。

災害時の基本ルールは以下の通りです。

・断水してもしていなくてもトイレを使用しない

・受水槽があるマンションは浴槽に溜水をしない

・ゴミは各住戸で保管する

トイレは水が出る状況でも排水管に問題が生じていると流れません。排水が詰まる可能性があるため、問題ないことがわかるまで災害用のトイレを使用しましょう。

マンションの受水槽には多くの水が溜まっていますが、適切に使うためにも浴槽に水を溜めて個人的に確保するのはルール違反です。

ゴミはマンション共用のゴミ置き場に捨てるのではなく、自室やバルコニーで臭いを抑えられるように処理したうえで保管してください。

各住戸で飲料水・食料・備品類を備えてもらう

管理組合でも災害備蓄を保管しますが3日程度が一般的なため、足りない可能性が高いです。そこで居住者自身でも1週間から10日間分を目安に備えてもらいます。備蓄品や量は下記を参考にしてください。

水:一人当たり3リットル/日

食料:一人当たり3食/日(保存食・レトルト)

トイレ:一人当たり5~7回/日(非常用トイレ)

電気:調理・照明・通信機器など(ポータブルバッテリー)

ガス:カセットコンロ1~2台、ガス2~3本/日(調理や暖房など)

災害時の飲料水・食料・備品類の備蓄は、各居住者に任せきりだと、充分に備えられていないケースが多いです。任せきりにするのではなく、管理組合が率先して各住戸へアナウンスするなどのサポートが必要になります。

マンション管理組合が日ごろから行う防災対策

管理組合が日ごろから行える防災対策もあります。たとえば日常的に自治会の活動に参加しコミュニケーションをとっておくと、災害時にも物資支援や情報共有といった面で助け合えるでしょう。

また居住者や管理会社にも日ごろから協力を要請しておくことで、非常事態を避けられます。

居住者への要請

居住者には以下の協力を要請しましょう。

・バルコニーやテラスの排水口の清掃(排水不良を防ぐ)

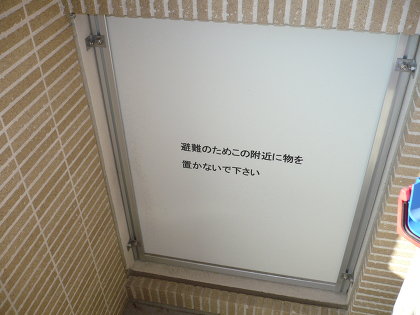

・バルコニーの避難ハッチや隔て板周辺に物を置かない(避難経路を確保)

・サッシの開閉や施錠の確認(バルコニーからの水の浸入を防ぐ)

・消火器は各住戸で準備しすぐ取り出せる場所で保管(初期消火を目指す)

バルコニーやテラスの排水口清掃や物の整理は、管理組合で防災週間などを設けて一斉に清掃を依頼するのも効果的です。

管理会社への要請

管理会社には以下を要請してください。

・屋上やルーフバルコニーなどのルーフドレインの清掃

・マンション敷地内の排水桝の点検・清掃

・排水ポンプの点検・清掃

ルーフドレインとは雨水を集めて排水するための金物のことです。ルーフドレインにゴミが溜まると雨水が排水されず雨漏りの原因になります。

とくに風の強い日は葉やゴミが飛んでルーフドレインに詰まっていることがあるため、確認してもらうと安心です。

排水ポンプとは、一般的にマンションの地下にある排水槽から、雨水や排水をくみ上げて下水道管に水を排出するための装置です。排水ポンプが故障していると雨水をうまく排出できないため浸水の危険性が高まります。

マンション管理組合の防災対策で被害を最小限に抑えよう

マンションでは地震や豪雨といった災害によるライフライン停止や浸水被害が想定され、防災対策が不可欠です。管理組合は災害リスクを把握し、物的対策・防災倉庫整備・防災マニュアルの作成と訓練などを行い災害に備えましょう。

近年の気候変動などの影響で、これまでに経験したことのない自然災害に遭遇することも考えられます。過去の履歴は参考にはなりますが、今後の被害を正しく想定できているとは言い切れません。「自分のマンションは大丈夫だろう」と過信せず備えることが大切です。

さくら事務所では水害に強いマンションにするための「マンション水害リスクカルテ」を作成しています。地震・液状化・土砂災害など水害以外のリスクも評価可能です。

災害とマンションの専門家があなたのマンションの被害を予想し、具体的な対策と概算費用をお伝えします。

・災害対策したいけれど何から始めてよいかわからない

・予算があまりないから優先順位の高い対策を知りたい

工事や保険の販売を目的としない中立の立場だからこそ、マンションにとって本当に必要な対策をアドバイスできるため、上記のような方はお気軽にご相談ください。