地震や豪雨などの自然災害は避けられません。しかし、自分が住んでいるマンションで考えられる災害リスクや災害リスクが高いマンションの特徴を知っておくと、心構えができ適切に対策できます。

ただ自然災害を不安に思っているのではなく、マンションの災害リスクについての理解を深め、行動に移すことが被害を最小限におさえるために大切なのです。

本記事ではマンションの災害リスクや対策を解説します。被災した際の補修費用や住宅ローンなど金銭的な面についても触れますので、マンションにお住まいの方、マンションの購入を検討している方は、ぜひ参考にしてください。

目次

マンションの災害リスク

マンションで考えられる災害リスクはおもに以下3つです。

・地震

・豪雨や津波

・暴風

それぞれ、どのような被害を受ける可能性があるのか具体的に解説します。

地震

近年多発している地震は、マンションでの暮らしにも大きな影響を与えます。マンションで大きな揺れが起きると、エレベーターが使えません。避難する際は階段を使うことになるため、上層階の居住者は避難に時間がかかります。

大きな地震だとマンション自体が破損してしまうことも。マンションは、住戸数が多いこともあり、火災などの二次被害が生じる可能性も高まります。

マンションに限ったことではありませんが、地震の揺れで家具が倒れて下敷きになったり、食器や照明が落下してケガをしたりするケースもあり、命を守るためにしっかりとした対策が必要です。

豪雨・津波

豪雨や津波などの水災もマンションの災害リスクのひとつです。上層階に住んでいると豪雨や津波の被害は少ないと感じるかもしれません。

しかし、川の氾濫や豪雨による大量の水がマンション内に浸水し配電盤が水没すると、マンション全体で停電します。照明はもちろん、電気調理器・給湯器・トイレ・エレベーターなども使えません。

川が氾濫するとキッチンやトイレの排水管へ逆流し、汚水が溢れてくることも考えられます。外部からの浸水がなくても室内が水浸しになる危険性もあるのです。

暴風

暴風によりマンション居住者が被害を受けることも。暴風時にベランダや屋外に置いてあるものが飛んできてケガを負ったり、飛んできたものがマンション駐車場に停めている車両にぶつかり破損させたりする可能性があります。

窓ガラスに飛んできたものがぶつかって、窓ガラスが割れて破片でケガをする危険性もあります。室内にいるときも油断できません。

災害リスクが高いマンションの特徴

災害リスクが高いマンションの特徴は次のとおりです。

・新耐震基準を満たしていない

・地盤や立地がよくない

・配電盤が地下または1階にある

・地下駐車場やピット式機械式駐車場が採用されている

・マンションが特殊な形状をしている

順にみていきましょう。

新耐震基準を満たしていない

新耐震基準を満たしていないマンションは震災被害のリスクが高まります。

新耐震基準では震度6、7程度の地震で倒壊・崩壊しない、震度5程度でほとんど損傷しないのが前提です。

一方、旧耐震基準では震度5程度の地震で倒壊・崩壊しない、震度5程度よりも大きい地震については特段の定めがありません。

つまり旧耐震基準のマンションは、震度5程度の地震でも損傷を受け、震度6、7程度の地震では倒壊や崩壊の可能性があるということです。

新耐震基準が適用されているのは、1981年6月1日以降に建築確認申請を受けたマンションです。マンションの築年数だけでは正確には判断できないため注意しましょう。

地盤や立地がよくない

ハザードマップを見れば、津波や地震、水害などで被災が予想される区域かどうかわかります。避難先や避難経路が記されている自治体もあるので一度みてみましょう。

マンション購入時にはもちろん、自分が住んでいるエリアにどのような災害リスクがあるのか知っておくことで、災害に備えられます。

配電盤が地下または1階にある

配電盤が地下や1階など低い場所に設置されていると、豪雨や津波などの水害時に停電の可能性が高まります。

配電盤は、電力会社から送られてくる電力の電圧を適度に下げて、各住戸の分電盤へ送電するためのものです。

配電盤が浸水すると、マンション内すべての電力が使えません。配電盤が地下や1階にあるマンションは、配電盤が浸水対策されているのかチェックしておきましょう。

地下駐車場やピット式機械式駐車場が採用されている

地下駐車場や地下と地上でパレットが移動するピット式機械式駐車場も水害被害を受けやすいため注意しましょう。

地下駐車場やピット内にも排水設備があるため、通常の雨量で問題になることはありません。しかし、豪雨や津波で想定上の水が貯まると排水が追いつかず、駐車している車両が水没してしまいます。

注意報や警報がでたときに車両を移動できるように、ほかの駐車場の目途を立てておきましょう。

ピット式機械式駐車場は、災害時に一時的に全パレットを地上に上げられるようになっています。操作方法やマスターキーの保管場所など、管理組合で共有しておくことが大切です。

マンションが特殊な形状をしている

一般的にL字型やT字型の形状をしているマンションは、長方形のマンションよりも地震に弱いといわれています。また、1階部分がピロティの駐車場になっていて壁でなく柱で支えられているマンションも揺れに強くありません。

浸水リスクを考えると、エントランスが半地下にあるマンションも要注意。エントランスから浸水するとマンション内の被害が拡大しやすくなるためマンション選びの際に気をつけたいポイントです。

被災したマンションの住宅ローンや補修費用はどうなる?

マンションが被災したとき、住宅ローンや補修費用はどうなるのでしょうか。手厚い保証があればよいですが、なかなか厳しいのが現状です。

以下3つの観点からみていきましょう。

・マンションが倒壊しても住宅ローンは残る

・マンション売主の保証は受けられない

・保険の適用範囲は限定されている

マンションが倒壊しても住宅ローンは残る

震災などでマンションが倒壊しても、住宅ローンの支払い義務は継続されます。住宅ローンはあくまでもマンション購入するための支払いで、マンションの存続を保証するものではないためです。

マンションが倒壊しても住宅ローンは残りますが、減額や免除を受けられる制度があるため活用しましょう。

たとえば「被災ローン減免制度(自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン)」では、金融機関の合意を得られれば、自己破産などの法的倒産手続きなしで債務の減額や免除ができます。

年収や収入に対する返済額、被災前の返済状況など、クリアすべき要件はいくつかありますが、適用されれば信用情報に記載されず債務の減額や免除が可能です。

参照:一般社団法人東日本大震災・自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」

マンション売主の保証は受けられない

災害によりマンションの補修が必要になった場合、マンション売主の保証は対象外です。不動産取引において天災地変による被害は、一切保証してもらえません。

マンション共用部の補修は、管理組合の修繕積立金で対応することになります。大規模修繕に向けて計画的に積み立ててきた修繕積立金を、予期せぬタイミングで使うことになるため、今後の資金繰りに大きな影響を与えてしまうのです。

保険の適用範囲は限定されている

マンションで加入している保険も被害のすべてを保証できるわけではありません。そもそも火災保険だけだと地震による被害は対象外。地震保険に加入していても、対象となるのは主要構造部(柱・壁・屋根など)に限定されます。

さらに、被害の程度によって保険金は異なりますが、被害が少ないと判断されると数パーセント程度しか保険金がおりません。すべての補修費用を補填するのは不可能なのです。

【管理組合向け】マンションの災害への備え

管理組合としてのマンションの災害リスクへの備えは以下5つです。

・管理会社と災害時のシミュレーションをおこなう

・災害マニュアルを整備する

・防災用品を備蓄する

・土のうや止水板を用意しておく

・防水扉や水密扉を設置する

順に解説します。

管理会社と災害時のシミュレーションをおこなう

災害への備えとして、マンションの設備の特徴やウィークポイントを理解しておくことが大切です。

管理会社とともに災害時に各設備がどうなるのか、どう行動する必要があるのか、話し合っておきましょう。

とくに震災など広い地域で被害が出ている場合、管理会社がすぐに駆けつけられないことも考えられます。日ごろから、マンション管理を管理会社に任せきりにせず、管理組合が自主的に行動できるように準備しておきましょう。

災害マニュアルを整備する

災害マニュアルは、マンションに適した内容になっているのか、近年多い大地震も想定されているのかなど、災害時に機能するマニュアルになっているのか確認しておきます。

居住者名簿や要援護者名簿もなければ作成し、作成済みの場合は最新の情報に更新しましょう。

マニュアルの内容を防災訓練で実践しておくと、災害時の動きや安否確認の方法など居住者の理解を深められます。災害時にスムーズに行動できるように今一度災害マニュアルを見直し整備しておきましょう。

防災用品を備蓄する

各家庭だけでなく管理組合としても、防災用品を備蓄しておきましょう。災害を想定して、停電対策できるものや居住者とのコミュニケーションツールなどを用意しておきます。

具体例として以下のものがあると便利です。

・自家発電機

・大型懐中電灯

・ヘッドライト

・暖房器具

・電池式メガホン

・電池

・トランシーバー

・担架

・簡易トイレ

・毛布

・ビニールシート

・カラーコーン

・ロープ

・ハザードテープ

・スコップなど

保管スペースの関係からすべてを用意するのが難しい場合は、優先度の高いものから用意したり、事前に居住者で備蓄してもらうものをリスト化して周知したりと工夫して災害に備えましょう。

土のうや止水板を用意しておく

浸水対策として土のうや止水板を用意しておきましょう。浸水被害を最小限におさえられます。土のうや止水板は、エントランスなど浸水しやすいマンション周りに設置することで、流水をせきとめるためのものです。

外部からマンション内への浸水防止や浸水までの時間稼ぎに役立ちます。ホームセンターなどでも手軽に入手できるため、管理組合で備えておきましょう。

防水扉や水密扉を設置する

局所的な浸水対策には、防水扉や水密扉を設置するのがよいでしょう。電気室に設置すると、万が一マンション内に浸水しても分電盤を水から守り停電を免れます。

マンションのライフラインを司る設備を上階に移動させれば浸水を回避できますが、物理的にも金額的にも現実的ではありません。防水扉や水密扉も費用は掛かりますが、災害時に備えて検討する余地はあるでしょう。

【居住者向け】マンションの災害への備え

居住者個人としても災害に備えておきましょう。

・土地の特性を調べておく

・避難ルート・消火器の場所を把握しておく

・家具を固定しておく

・水・食料・衛生用品を備蓄する

・ベランダの清掃・整理整頓をしておく

・日ごろから近隣居住者とコミュニケーションをとる

順に解説します。

土地の特性を調べておく

ハザードマップを活用しその土地の特性を調べておきましょう。ハザードマップでは、洪水・土砂災害・地震・津波などの自然災害が想定される区域かどうかがわかります。

たとえば洪水のハザードマップでは、想定区域だけでなく予想される浸水の深さなども記載されているため、事前に確認しどのような備えが必要なのか、どこに逃げるのか、各家庭で情報を共有しておきましょう。

避難ルート・消火器の設置場所を把握しておく

マンション内の避難経路と消火器の設置場所を把握しておくことも大切です。非常階段への最短ルートや消火器の設置場所が頭にはいっていると、災害時に迅速に対応できます。

また、バルコニーの避難ハッチの開け方や消火器の使い方を理解しておくことも大切です。災害時に慌てることなく対処できるように備えておきましょう。

家具を固定しておく

地震の揺れで家具が倒れないように固定しておきましょう。とくに背の高い家具や大きな家具は転倒すると大事故に繋がります。

家具のレイアウトにも注意が必要です。寝室に大きい家具を置いていると就寝時に倒れ、家具の下敷きになる危険性が高まります。また、入り口を塞いでしまわないように、ドアの近くに大きな家具を置くのも避けたほうがよいでしょう。

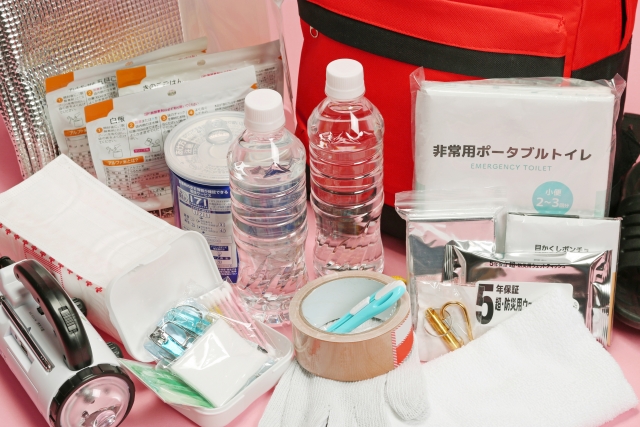

食料・水・衛生用品を備蓄する

食料・水・衛生用品は最低3日間生活できる分を備蓄しておきましょう。

飲料水は大人一人当たり1日1リットルが目安です。調理などに使う水も含めて3日分一人9リットルの水を備えておきましょう。

食料品はガスや電気を使わない調理不要なものが便利です。炭水化物やたんぱく質などの栄養バランスを考え、好みに合う無理なく食べられるものを選んでください。

そのほかウェットティッシュや紙おむつ、生理用品などの衛生用品も日ごろから意識して備蓄しておきましょう。

ベランダの清掃・整理整頓をしておく

ベランダの清掃や整理整頓も大切な災害への備えです。ベランダには雨水を流す排水口がありますが、排水口に落ち葉やゴミが溜まっているとうまく排水されません。排水量よりも雨量の方が多ければ水浸しになってしまいます。

また、ベランダには避難ハッチがあります。避難ハッチの周辺にものを置いているとすぐに避難ハッチを使えません。いつ災害が起きてもいいように普段からベランダの整理整頓を心掛けましょう。

日ごろから近隣居住者とコミュニケーションをとる

日ごろから近隣居住者とのコミュニケーションがとれていれば、災害時に協力し合えます。マンションでは災害時に情報共有が不可欠です。互いに助け合える関係性を築いておきましょう。

マンションの災害リスクを理解して対策しよう

マンションの災害は、地震・豪雨・津波などがありますが、マンションやエリアによってリスクの高い災害が異なります。

自然災害でマンションが破損しても住宅ローンや補修費用の保証はあまり期待できるものではありません。

どのような災害が予想されるのかを理解し、マンションに合った対策で被害を最小限におさえることが重要です。

さくら事務所では、自然災害への備えを含めてマンションの管理力に問題はないのか確認し、改善するためのアドバイスをおこなっています。

また、マンションのあらゆる災害対策について管理組合をサポートする「水害リスクカルテ」も実施中です。実はマンションの水害はハザードマップだけでは把握できません。ハザードマップの想定区域に含まれていないエリアでも水害被害が起きているのです。

水害リスクカルテでは、災害の専門家がハザードマップでは見落とされている水害などの災害をチェックします。具体的な対策や対策にかかる費用、対策の優先順位まで、中立の第三者の立場でアドバイスいたしますので、効果的な対策が可能です。

「災害対策したいけれどなにから始めてよいのかわからない」「どこにいくら費用をかければよいかわからない」など、災害への備えで悩んでいる方はお気軽にご相談ください。

また以下の動画で詳しく解説しておりますので、気になる方は是非ご覧ください。